-

아주대 이준우 교수 공동 연구팀이 이산화탄소 전환 기술의 생산 효율을 크게 향상시킬 수 있는 새로운 촉매를 개발하는 데 성공했다. 이에 앞으로 친환경 고부가가치 화합물 생산을 비롯한 친환경 에너지 전환 기술 분야 발전에 기여할 수 있을 전망이다. 이준우 교수(응용화학생명공학과·대학원 분자과학기술학과 / 사진)는 미국 예일대와 캐나다 토론토대가 함께 한 국제 공동 연구팀이 산성 환경에서 이산화탄소(CO2)의 전기화학적 환원을 통해 고부가가치 화합물 생산 효율을 크게 높일 수 있는 새로운 촉매를 개발했다고 밝혔다. 해당 내용은 ‘CO2 전기환원에서의 높은 탄소 전환 효율과 산성 안정성을 지닌 구리 입자 전구체(Acid-Stable Cu Cluster Precatalysts Enable High Energy and Carbon Efficiency in CO2 Electroreduction)’라는 제목으로 화학 분야 국제 저명 학술지인 <미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)> 9월호에 게재됐다. 미국 예일대와 캐나다 토론토대 연구팀이 함께 참여했다. 아주대 연구팀은 구리 입자 전구체의 설계-합성 및 화학구조 분석을 수행했고, 예일대 연구팀은 X-ray를 통한 결정 구조 변화 분석을, 토론토대 연구팀은 합성된 전구체를 활용한 이산화탄소 환원 실험과 결합 에너지 계산을 맡았다.최근 기후 변화와 탄소 중립에 대한 전 지구적 관심이 높아지면서, 대표적 온실가스인 이산화탄소(CO2)를 화합물로 바꿀 수 있는 전기화학적 전환 기술이 주목받고 있다. 친환경 기술을 통해 온실가스를 줄이고 유용한 물질도 생산할 수 있어, 탄소 저감과 에너지 전환이라는 두 가지 목표를 함께 달성할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것.현재 이산화탄소(CO2)의 전기화학적 전환은 전극에 전류를 가해 이산화탄소를 분해하고, 이를 고부가가치 화합물로 전환하는 방식으로 이루어진다. 이 과정에는 주로 구리 기반의 촉매가 사용되며, 이산화탄소를 에틸렌 같은 C2+ 물질로 변환하는 데 주력하고 있다. 변환된 화합물은 포장재, 가전제품, 의료용품, 건축자재 등 다양한 제품에 활용되거나 에틸렌 글리콜, 스티렌, 폴리염화비닐(PVC) 등 기초 소재로 쓰인다. 하지만 촉매의 낮은 내구성, 특히 산성 환경에서 구리 촉매의 불안정성으로 인해 장시간 높은 효율을 유지할 수 없다는 것이 한계로 지적되어왔다. 또 저밀도의 이산화탄소 전환 활성 부위로 원하는 C2+ 물질의 선택성이 충분히 높지 않다는 점이 문제로 남아있다. 전환 과정에서 반응하는 촉매의 전환 활성 부위가 상대적으로 적어, 이산화탄소 전환 시 목표로 하는 에틸렌 같은 C₂+ 물질 대신 다양한 부산물이 함께 생성되기 때문이다. 때문에 원하는 물질의 선택성이 높지 않고, 대규모 공정에 적용할 경우 경제성 확보가 어려워 상업화의 큰 걸림돌로 작용해왔다. 이에 아주대 국제 공동 연구팀은 산성 환경에서도 안정적인 촉매를 개발하기 위해 노력해왔다. 연구팀이 개발한 촉매는 산성 조건에서 구리 이온이 빠져나가면서 C2+ 활성 부위가 비활성화, 성능 저하를 불러왔던 기존의 문제점을 해결해냈다. 공동 연구팀이 개발한 구리 입자 전구체는 산성 조건에서도 부반응 없이 이산화탄소 전환 반응이 이루어지는 동안 활성화, 미세 구리 나노 입자로 변환되며 이 과정에서 고밀도의 이산화탄소 전환 활성을 효과적으로 유지해냈다. 연구팀이 개발한 구리 입자 전구체(Cu-mono)로 파생된 나노입자촉매는 100mA/cm²의 전류 밀도에서 57%의 에틸렌 전류 효율을 기록했으며, 이는 기존 산성 이산화탄소 환원 시스템 대비 에너지 효율을 약 1.4배 향상시킨 결과다. 연구팀은 개발 과정에서 구리 입자 전구체의 유기 치환체 결합이 변환된 구리 나노 입자의 이산화탄소 전환 활성 부위를 보호하고, 성능을 유지 시키는 중요한 역할을 한다는 사실도 확인했다. 논문의 주저자인 이준우 아주대 교수는 “이번 연구는 산성 환경에서 이산화탄소 전환 반응을 효율적으로 촉진할 수 있는 새로운 촉매를 개발해 냈다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “특히, 낮은 전류에서도 높은 선택성과 에너지 효율을 달성함으로써, 이산화탄소 전기환원 기술의 상업화를 위한 기술적 한계 극복에 중요한 진전이 될 것”이라고 밝혔다. 이준우 교수는 “탄소 배출을 줄이면서 고부가가치 화학물질을 생산할 수 있는 기술로 발전되어, 석유화학산업 전반에서 탄소 중립 실현과 부가가치 창출에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다. 이번 연구는 한국연구재단 세종과학펠로우십과 아주대학교 교내 연구비 지원을 받아 수행됐다.리간드 가지 수에 따른 구리 나노 입자 형성 모식도. 리간드 가지 수를 다르게 하여 구리 클러스터 전구체를 설계 및 합성하고, 그중 단일 리간드 전구체는 미세 구리 나노 입자 형성을 유도하여 이산화탄소 전환 반응 중 고밀도의 구리 활성 부위를 유지했다.

-

168

- 작성자통합 관리자

- 작성일2024-11-18

- 2125

- 동영상동영상

-

-

166

- 작성자통합 관리자

- 작성일2024-11-07

- 2050

- 동영상동영상

-

화학과 서성은 교수가 참여한 한·미 국제 공동 연구팀이 아라인(Aryne) 활용 유기합성 방법에 대한 리뷰 논문을 발표했다. 아라인 합성은 제약·재료과학 분야에서 매우 관심이 높은 연구 주제로, 이번 연구 성과는 새로운 물질과 신약을 개발하는 과정에 의미 있게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.논문의 제목은 ‘아라인 화학: 생성 방법과 다중 아라인 반응(Aryne Chemistry: Generation Methods and Reactions Incorporating Multiple Arynes)’으로 저명 학술지 <케미컬 리뷰스(Chemical Reviews, 영향력 지수(Impact Factor) 51.4점, JCR 랭킹 상위 0.2%)> 10월9일자 온라인판에 실렸다. 이 저널은 과학 분야에서 손꼽히는 최상위권 학술지로 미국화학회(American Chemical Society)가 발행한다. 공동 연구팀에는 아주대 서성은 교수(화학과)와 미국 펜실베니아대(University of Pennsylvania) 데이비드 체노웨스(David M. Chenoweth) 교수가 공동교신 저자로 참여했고, 아주대 차세대에너지과학연구소 소속의 김나영 연구원과 최명수 연구원이 공동 제1저자로 이름을 올렸다. 리뷰 논문(Review article)이란 특정 주제에 대해 축적된 연구 방법 및 결과를 종합하고 분석하는 형식의 논문을 말한다. 해당 분야에서 많은 경험과 노하우를 보유한 연구자가 통찰력 있는 리뷰 논문을 발표할 수 있고, 이는 상당한 학술적 의미를 가진다. 아라인(Aryne)은 방향족 고리에 삼중결합이 포함되어 있어 매우 반응성이 높은 화학물질로, 지난 1953년 미국 캘리포니아공과대학교의 故 존 로버츠 교수(John D. Roberts)에 의해 그 구조가 처음 실험적으로 증명됐다. 이후 약 70년이 지난 지금까지 아라인은 다환 방향족 화합물을 신속히 합성하는 데에 매우 유용한 빌딩 블록으로 사용되어왔다. 활용 범위가 매우 넓으며, 대표적으로 나노그래핀(nanographenes)과 신약 개발의 기초가 되는 천연물 합성 그리고 생리활성분자, 고분자, 유기전자재료 등의 합성에 매우 유용하게 이용되고 있다. 아라인은 높은 반응성으로 인해 그 자체를 반응에 투입하여 사용할 수 없고, 아라인을 생성하기 위한 전구체 형태로 반응에 첨가한 후 활성화시키는 방식으로 쓰이고 있다. 알려진 전구체 활성화 방법만 130개가 넘을 정도로 국내 연구진을 비롯한 전 세계의 많은 연구팀에서 아라인 전구체를 활발히 개발해 왔다. 이번 논문에서 아주대-펜실베니아대 공동 연구팀은 현존하는 모든 아라인 전구체를 최초로 총정리해 그 의미와 한계를 분석했다. 높은 아라인의 반응성을 활용한 다중 아라인 반응도 정리하여 소개했다.공동 연구팀은 구조적으로 불안정한 아라인의 경우 반응성이 높아 방향족 고리 합성에 활용도가 높은 반면, 양날의 칼과 같이 그 반응성을 조절하는 것이 매우 어렵다고 설명했다. 하지만 이러한 특성을 잘 활용한다면 표적 분자 합성을 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있어, 제약 분야에서 복잡한 천연물 합성에 활용할 수 있다. 대표적인 예로 지난 2017년 국내 연구팀에서 두 아라인 분자를 활용한 천연물인 닌갈린 D와 G(Ningalin D와 Ningalin G)를 합성한 사례가 있다.아주대 서성은 교수는 “아라인의 높은 반응성을 조절하면 수많은 화합물을 신속히 합성할 수 있어, 에너지·재료·제약 분야에서의 신물질 및 신약 개발에 유용하게 사용될 수 있다”라며 “특히 이번 논문에 소개된 아라인 생성 방법 및 다중 아라인 반응은 화학과 관련한 전 과학 분야에서 의미 있게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다. 이번 연구는 대학기초연구소(G-LAMP·지-램프) 사업, 자율운영중점연구소 지원사업, 부처 협업형 인재양성사업, 기본연구 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.대학기초연구소(G-LAMP·Global Learning & Academic research institution for Master’s·PhD students, and Postdocs, 지-램프) 사업은 기초과학분야의 혁신적 공동 연구를 지원하기 위한 교육부 사업으로, 아주대는 2023년 이 사업에 선정되어 오는 2028년 8월까지 총 236억원을 지원받는다. 아주대는 물질·에너지과학 분야에 참여하고 있으며, 차세대에너지과학연구소(소장 박지용 교수)를 연구과제를 수행할 중점테마연구소로 지정해 운영하고 있다.반응성이 매우 높은 화학물질인 아라인(Aryne)을 활용해 천연물과 신규 금속촉매를 합성하는 과정을 설명한 그림. 반응성이 높아 합성 활용 범위가 넓지만, 동시에 그 반응성을 적절히 조절하기 어렵다는 아라인의 특성을 잘 활용하면 표적 분자 합성을 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있다.* 위 사진 - 왼쪽부터 아주대 차세대에너지과학연구소의 김나영 연구원, 최명수 연구원, 아주대 서성은 교수, 미국 펜실베니아대 데이비드 체노웨스(David M. Chenoweth) 교수. 김나영·최명수 연구원은 미국 사우스플로리다대학(University of South Florida)에 G-LAMP 방문연구원으로 파견 중이다.

-

164

- 작성자통합 관리자

- 작성일2024-11-05

- 2240

- 동영상동영상

-

(좌측부터) 이범진 약학대학 교수, Nguyen Dinh Hy 연구원과 Advanced Science 논문 게재면약학대학 이범진 교수 연구팀이 환자 편의성을 대폭 개선한 나노 현탁 주사제를 개발하는데 성공했다. 이 연구는 약물 방출을 안정적으로 유지하면서 초기 급격한 방출을 억제하는 새로운 방식의 주사제를 제시한 것으로, 저명한 학술지 'Advanced Science'에 게재됐다. 논문은 Nguyen Dinh Hy 연구원이 제1저자로 참여했다. 연구팀은 pH(용액의 수소 이온 농도 지수) 감응성 나노구조 재배열 기술을 통해 퀘티아핀(QTP)의 친유성 프로드러그(체내에서 약리학적 활성 약물로 전환되는 비활성인 약물 또는 화합물)인 퀘티아핀 미리스테이트(QM)를 활용한 자가 조립 나노현탁액(QMN)을 개발했다. 이 기술을 통해 혈중 약물 농도를 한 달간 유지하고, 기존 주사제에서 발생하던 초기 급격한 약물 방출 문제를 해결했다. 또한 주사 바늘의 크기를 줄여 환자의 편의성을 크게 높였다.실험 결과, QMN은 생리적 pH 환경에서 나노구조의 재배열을 통해 초기 급속한 약물 방출 없이 안정적으로 약물이 전달되었으며, 실험견(견종 비글)을 대상으로 한 실험에서 한 달간 혈중 농도가 지속되었다. 이번 연구는 기존 폴리(락티드-코-글리콜라이드)(PLGA) 기반 장기지속형 주사제에서 자주 발생하던 초기 대량 폭발 방출, 세포 독성 등의 문제를 크게 개선했다. 연구팀은 이를 통해 환자의 치료 효율성을 높일 수 있다고 밝혔다.또한, 연구팀이 개발한 'Fattigation platform' 기술은 다양한 지방산을 약물에 포접시키는 독창적인 방식으로, 초기 급격한 방출이 억제된 장기지속형 주사제뿐만 아니라 암 치료 표적화, 난용성 약물의 가용화 등 다양한 약물 전달 시스템 개발에도 기여할 것으로 기대된다.이번 연구는 장기 지속형 주사제의 혁신적 발전을 이루며, 치료 효율성과 환자 편의성을 크게 높일 수 있는 중요한 성과로 평가받고 있다. 한편, 이범진 교수와 Nguyen Dinh Hy 연구원은 모두 4단계 BK21사업 'Barriome제어 혁신신약개발 미래인재양성 교육연구팀'에 참여하고 있으며 이번 연구도 사업의 지원을 받아 진행됐다.

-

162

- 작성자통합 관리자

- 작성일2024-10-16

- 2228

- 동영상동영상

-

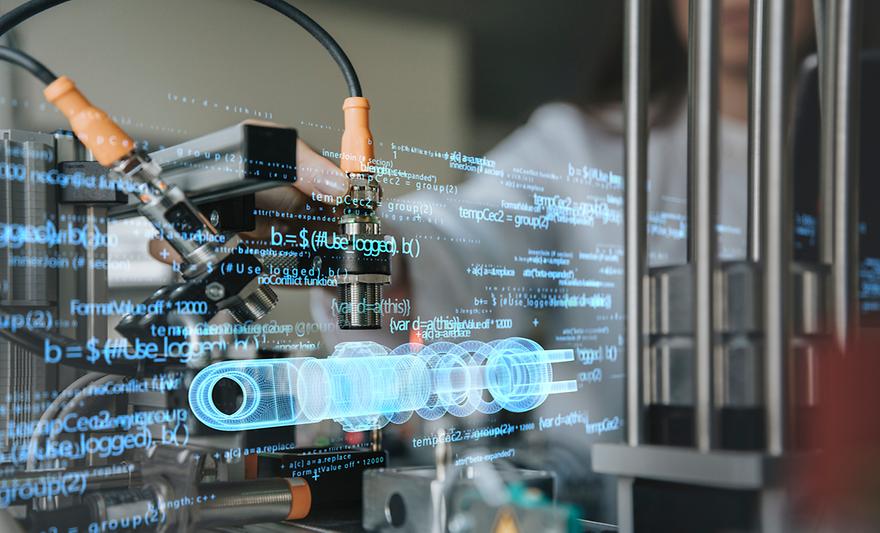

우리 학교 기계공학과 이진우 교수 연구팀이 인공지능(AI)을 이용해 목표 주파수 대역에서 소음을 대폭 줄일 수 있는 새로운 소음기 설계 기법을 개발했다. 기존 소음기 설계의 한계를 극복함으로써 자동차와 가전제품, 공장 등의 배기 및 냉난방 시스템의 소음 저감에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.기계공학과 이진우 교수는 인공지능을 이용해 음향 해석을 수행하고 역전파법과 생성적 설계 기법을 활용해 목표 주파수 대역에서 소음을 대폭 줄일 수 있는 음향 최적 설계 기법을 개발했다고 밝혔다.해당 내용은 ‘인공 신경망 모델의 역전파법을 활용한 딥러닝 기반 최적 소음기의 생성적 설계(Deep-learning-based generative design for optimal silencer using backpropagation of artificial neural network model)’라는 제목으로 인공지능 관련 학술지 <어드밴스트 엔지니어링 인포맥택스(Advanced Engineering Informatics(JCR ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 부분 상위 2.0%)> 2024년 10월자에 게재될 예정이다(온라인판 8월 게재). 해당 연구에는 안병현 박사(현 HD현대일렉트릭, 위 사진 오른쪽)가 제1저자로, 이진우 교수(위 사진 왼쪽)가 교신저자로 참여했다.소음기란 자동차와 가전제품, 전차, 플랜트 등에서 발생하는 덕트 소음(배관을 통해 토출되는 소음)을 줄이기 위해 이용되는 음향 장치다. 기존에 활용되던 소음기는 설계자의 과거 경험이나 직관에 의존하여 설계되어왔고, 다른 대안으로 제시되어온 형상·위상 최적화 기법 역시 민감도 계산에 소요되는 시간과 소음 저감 성능 개선의 어려움 등 여러 한계를 보여왔다.이에 아주대 연구팀은 인공 지능을 활용해 주파수에 따라 변화하는 민감도 해석 기법을 세계 최초로 개발, 소음기 설계 분야에 새로운 연구 방향을 제시했다. 연구팀은 이 방법으로 설계된 소음기에 대한 성능 평가 실험을 통해 그 유효성도 입증해냈다.이진우 교수는 “이번에 제안한 방법을 활용하면 짧은 시간 내에 목표 주파수 대역에서 소음을 대폭 줄일 수 있는 다양한 구조의 소음기를 대량으로 설계할 수 있다”며 “제작 편의성을 고려해 소음기를 선택할 수 있어 앞으로 자동차, 가전제품, 전차와 플랜트 등의 배기 시스템과 냉난방 공조 시스템의 덕트 소음 저감에 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.이번 연구는 한국연구재단 개인 기초 연구 사업-중견 연구 과제의 지원을 받아 수행됐다. 연구팀은 앞으로도 인공 지능 기반 음향·진동 해석과 설계에 관한 후속 연구 결과를 연이어 발표할 예정이다.연구팀이 개발한 프로그램으로 최적 설계된 소음기 내부 구조, 목표 주파수 대역에서 소음 저감 성능이 대폭 향상된 것을 알 수 있다. 이번 연구에서 개발한 소음기 설계 기법을 반영한 GUI(Graphic User Interface) 프로그램(출처: Advanced Engineering Informatics)

-

160

- 작성자통합 관리자

- 작성일2024-10-08

- 2252

- 동영상동영상